L’ “io-resto- a- casa”, ovvero il lock-down (altro termine che si è insinuato di prepotenza nella coscienza collettiva), spostando all’improvviso il baricentro della nostra vita ci ha trasformato da “amanti delle pareti domestiche”-con varie gradazioni- in “confinati all’interno delle pareti domestiche”, in cui le varie gradazioni non erano neppure ammesse, ci piacesse o no. Ci eravamo abituati, giocoforza: è l’istinto di sopravvivenza che ci fa abbassare le pretese, quando occorre, in vista di un fine più alto rispetto al mantenimento della normalità (che pure ci è così cara, spesso così comoda). Per costruire una nuova normalità occorre del tempo, occorre stabilire dei nuovi, piccoli rituali, darsi dei nuovi, piccoli punti di riferimento che scandiscano la giornata, ci rassicurino e ci dicano “ecco, questo sei tu, adesso”: se prima dell’’”io-resto- a- casa” uscivamo dieci volte al giorno, ci siamo guardati bene dal mettere il naso fuori casa più di una volta alla settimana; se ci consideravamo dei tipi affettuosi ed espansivi, con l’abbraccio facile, abbiamo appreso a diventare un po’ più freddini e abbiamo interiorizzato la distanza di sicurezza, modificandola in un riflesso incondizionato. Con fatica ci siamo dunque costruiti la nuova normalità, la tana ci è diventata ancora più familiare, ne abbiamo apprezzato i lati semi-oscuri (ottimi i ripostigli sotto i letti o dietro la scala), scoperto delle potenzialità (ma quanti libri si possono sistemare sopra i mobili!), sfruttato tutte le fonti di energia (mai fatte tante torte o impastato tanto pane in vita nostra), ed ecco che le porte si sono ormai aperte e l”io-resto- a- casa” è diventato “io- posso-uscire”: senonché ci accorgiamo di non averne più tanta voglia. L’esterno al quale ci siamo disabituati ci fa un po’ paura, come il bosco di Hansel e Gretel; e nei visi delle persone non vediamo più solo lineamenti e sorrisi, bensì microbi, che si aggirano e non vedono l’ora di oltrepassare le pur labili barriere delle rispettive mascherine.

E se le mossa giusta fosse rivolgersi ai filosofi? Per trarne consigli e suggerimenti? Visto che questo sostanzialmente hanno fatto i filosofi, pensare per tutti?

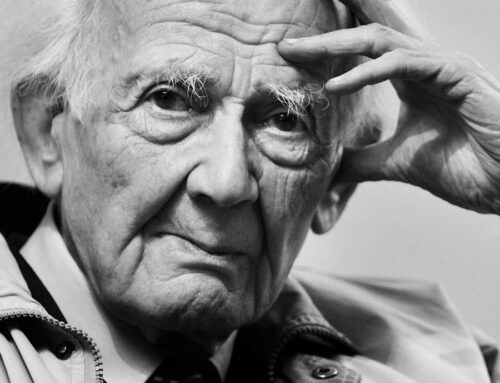

Pesco nel mazzo, sapendo che qualunque carta, non potendo esaurirle tutte, avrà qualcosa da dirci. Comincio con gli Stoici, seguaci dell’idea che sia il destino a governarci. Ebbene, gli Stoici ci ricorderebbero che l’opzione “esco” è esattamente speculare, e del tutto ininfluente sulla nostra esistenza, all’opzione “non esco”: se il Fato ha stabilito che un certo giorno la sorte mi sarà propizia, se per caso deciderò di uscire il vaso sul ciglio del balcone dirimpetto non mi cadrà in testa; se invece non uscirò, il quadro con la cornice massiccia appeso sulla testiera del letto ugualmente non mi precipiterà addosso, oppure mi precipiterà addosso, ma neanche mi sfiorerà. Il consiglio stoico, tutto sommato, suona come: “fa’ un po’ come ti pare”. Passando a Cartesio, il quale, dopo una iniziale carriera da spadaccino, divenne un tipo piuttosto pacifico, freddoloso e metodico, che amava riflettere e filosofare non tanto “nella stufa”, come talvolta si legge, bensì nel locale più riscaldato della sua casa, presuppongo che non avrebbe dubbi a sconsigliare ogni uscita nel caso di basse temperature. Anche in prossimità dell’estate, non sarebbe entusiasta di un allontanamento dalle pareti domestiche, sicché, se abbiamo bisogno di uno sprone per motivarci ad abbandonare la nostra tana, lo scarterei. Quanto ad Aristotele, uso a insegnare passeggiando nel Peripato, ci raccomanderebbe di valicare la porta di casa, sì, ma soffermandoci in un’area protetta: il giardino condominiale, un portico, un sentiero che sappiamo poco battuto, mantenendoci comunque guardinghi e prudenti, salvando il “giusto mezzo” tra un eccessivo ardire da “post lock-down” e un’ eccessiva prudenza da “ma chi me lo fa fare”. John Locke ci direbbe invece che solo l’esperienza ci può fornire qualche indicazione sensata, e che non dobbiamo fidarci di quel che sospettiamo, temiamo o immaginiamo, prima di esperirlo: insomma, “esci, e poi, se proprio l’ansia ti assale, fai dietrofront”. Ma Berkeley andrebbe anche oltre: in fondo, sostiene il filosofo inglese, esiste unicamente ciò che è percepito, ovvero esiste solo ciò che tu guardi, sicché, se tu non guarderai, sarà come se non ci fosse nessuno: dunque vai. Una voce autorevole, quella di Hegel, ci ricorda che ognuno di noi conta così poco, come singolo, che l’Assoluto di certo non si accorgerà dell’esito della nostra- pur sofferta -decisione; anche nel caso di Hegel, uscire o non uscire hanno la stessa valenza nell’ordine del mondo (praticamente, nulla). Karl Raimund Popper, ragionevolmente, e partendo dalla sua teoria della “mente come faro”, ci rammenta che, prima ancora che l’esterno, va indagata la nostra mente. Siamo noi che vediamo o non vediamo il pericolo, a seconda di quel che il nostro faro ci mostra. Se ci mostra pericoli insuperabili, la nostra è la mente di un pauroso, e c’è poco da fare: o cambiamo la nostra mente, o cambiamo i suoi contenuti. Infine la saggezza orientale, in questo caso impersonificata in Lao- tzu, sarebbe lapidaria nelle sue conclusioni: non fare niente, assolutamente niente (è il principio del wu- wei, l’azione- non azione che di per sé è risolutiva). Ovvero: “non fare niente né per farti passare la paura, né per coltivarla. Passerà da sola, se passerà, altrimenti va concluso che la tua vera natura è di startene rintanato, anzi, ringrazia una simile occasione grazie alla quale te ne sei finalmente accorto. Magari la tua natura di pantofolaio se n’era stata nascosta in nome del vivere sociale, del principio di prestazione, della competizione e del conformismo, e adesso ha fatto capolino dai recessi in cui l’avevi confinata e non se ne vuole più scendere nei suoi sotterranei appartamenti, perciò tanto vale prenderla per quello che è”.

Probabilmente il messaggio fondamentale del wu-wei è: “lascia fare al tempo e alla sue virtù risanatrici”. Il tempo del resto ci fa cambiare, ci fa dimenticare, ci fa riconsiderare. E nessuno è mai, in fin dei conti, rimasto troppo a lungo rinchiuso in una tana, così come mai nessuno ha continuato a usare il succhietto in età adulta (e sono certa che anche Linus, diventato maggiorenne, abbia abbandonato la sua famosa coperta).

A ogni modo una riconciliazione con la propria tana non è certo un male. Si potrebbe anche concludere che, se non vogliamo uscirne, è perché la nostra tana ci piace, benché, prima del lock- down, ci lambiccassimo sul come fare a venderla, sul come arredarla al meglio e trasformarla.

Col denaro risparmiato potremmo acquistare dei libri,o il biglietto per un viaggio, o anche un camper.

Perché avere una tana va bene, ma averne due- una delle quali, per di più, mobile- sarebbe ancora meglio.

Scrivi un commento