Il 25 novembre la Chiesa ricorda il martirio di santa Caterina d’Alessandria che la tradizione riconosce patrona di zitelle, crestaie e modiste e studenti universitari nonché di arrotini e mugnai, questi ultimi con palese riferimento all’emblema iconografico della santa, la ruota dentata, al cui supplizio fu sottoposta, uscendone miracolosamente illesa. Cadendo a un mese esatto dal Natale, la ricorrenza dava modo alla cultura popolare di creare due neologismi a beneficio della rima e a supporto del famoso pronostico meteorologico: “Come caterineia così nataleia”. Soprattutto era riconosciuta come data fondamentale del calendario agrario. Sanciva ufficialmente la stagione della raccolta delle olive, giunte a maturazione. “A Santa Caterina / si raccoglie l’oliva bianca e nera” si ripeteva, assicurando al proverbio un minimo di assonanza grazie alle storpiature dialettali di Caterina e nera, in specie a Toro, dove insieme alla santa era ed è invocato anche il patrono San Mercurio martire, venerato anche lui in pari data.

Almeno fino alla seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra, in un mondo segnato ancora in campagna dai giorni di lavoro dati e ricevuti in prestito, in condizioni di mera sopravvivenza, le popolane provvedevano alla raccolta, sperando di profittare della ‘statèlle da uljve (estatella dell’oliva), promessa sempre dal barbanera e sistematicamente messa in fuga da vento freddo pioggia e neve. E toccava vincere una concorrenza agguerrita per essere ammessi nei fondi dei galantuomini dove, appollaiate tutto il giorno sugli alberi, provvedevano a mógne (mungere), cogliere il frutto con il tipico gesto, consumando in fretta un boccone. Tornate a sera in paese, ognuna con il sacco sulla testa da lasciare momentaneamente nel fondaco, occorreva preparare la cena per il marito e i figli, prima di ritornare a scéglie (separare) l’oliva da foglie, rametti, terra. Il tutto, per una paga giornaliera che non andava oltre mezzo litro d’olio, e senza vitto. Con parole più stringate: otto, dieci ore di lavoro per l’equivalente di tre, quattro euro odierni. Se ne tenga conto quando ci si abbandona al comodo esercizio dialettico di rimpiangere i bei tempi passati.

A quel mondo è dedicato un quadro della produzione giovanile di Antonio Pettinicchi, conservato presso privati a Campobasso e segnalato proprio in questi giorni da Dante Gentile Lorusso, La raccolta delle olive. Il pittore di Lucito, che manterrà sempre una particolare sensibilità nei confronti dei poveri, della sofferenza dei contadini, ha fissato sulla tela, realizzata nel 1953 in occasione di una non meglio specificata mostra sull’agricoltura organizzata a Roma, i volti lividi della raccoglitrici radunate, al lume della lanterna e delle candele, con ogni verosimiglianza nel fondaco del proprietario, per ripulire le olive raccolte e completare in tal modo la estenuante giornata di lavoro.

Allo stesso mondo è ispirato anche un capolavoro della poesia dialettale che ci ha lasciati il genio di Raffaele Capriglione, medico di Santa Croce di Magliano. La cordiale simpatia, che lo legava alla povera gente e lo portò a rinunciare all’eredità paterna per sposare una popolana e vivere dei magri proventi assicurati all’epoca dalla professione, anima gran parte della sua produzione poetica e letteraria, in particolare il poemetto I trappetari, che sarebbe come dire i frantoiani, posto che il dialettale trappeto, di derivazione greca, corrisponda all’italiano frantoio. Non trappetari per indicare i proprietari, ma gli operai addetti al trappeto, elevati dalla tradizione alle figure degli stracchi e strutti e sporchi e unti per eccellenza, considerate le particolari mansioni che erano chiamati ad assolvere, giorno e notte. Pubblicati già nel 1967, sia pure in parte e alla bene e meglio nell’antologia di Emilio Ambrogio Paterno, i versi sono rimasti pressoché ignorati, e ignorati sono continuati a essere anche dopo che Michele Castelli, tra il 1984 e il 1992, li aveva per intero e correttamente inclusi e pubblicati in terra di Venezuela in due edizioni della raccolta antologica di poesie e poemetti del concittadino Raffaele Capriglione: raccolta antologica che nel 2018 è stata riproposta in una terza edizione, consultabile on line, e fruibile anche nella resa audio, grazie alla generosità del curatore.

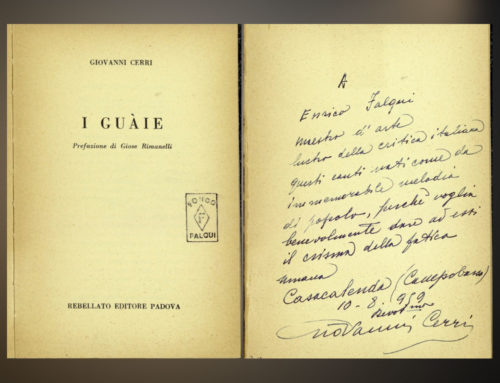

Una ventina di anni addietro, nel numero di esordio di «Sannitica», si aveva già avuto modo di sottolineare la statura di Capriglione, di una superiorità evidente rispetto ai sopravvalutati e studiatissimi Cerri, Trofa, Altobello, a disdoro degli addetti ai lavori distratti, nella migliore delle ipotesi, basandola proprio sulla potenza evocativa dei versi dedicati ai tre poveri cristi, i quali discorrendo discorrendo “de Tripele e da guerre”, si addormentano tutti e tre a cocce a cocce, mentre

… a iumentelle gire chiane chiane.

Pe sott’a màcene a ulive crocce

Vescienze a vote che na pale mmane

Ze sonne lu Capocce li bardasce.

Ze sonne lu Capocce li bardasce

E luce che nne luce a lucernelle

Ssettate Salvatore vasce vasce

Ze sonne u figlie suoie e i pequerelle.

Importante la chiosa a commento, che preferiamo riportare nella sua icasticità originale, per ribadire la valenza poetica e la dignità del medico, poeta, disegnatore e letterato santacrocese.

“E qui parecchio ci sarebbe da ricamare su cosa fosse Tripoli, e cosa fossero le pecorelle, e i pastorelli, per certi altri poeti dialettali di quell’epoca; e quale, di essi, avrebbe mai trovato tanta dolcezza in quelle teste di vecchi che si accostavano nel sonno, su quanto fosse lontano, quel sonno, dalle vicende tripoline che altrove provocavano passioni e cattiverie (‘Scié letta che bell’opra ch’emme fatta / che l’arioplane a Tripule e Bengase?’), messe in bocca ai cafoni, come voluttuosamente ricorderà un altro degli illustri idioti di cui la tradizione culturale molisana è tanto generosa, Nicola Scarano, con le sue smaccate pose da zoologo, nei confronti dei cafuni. I quali preferivano dormire, cocce a cocce, e riempivano i loro sogni di immagini di bambini, non di bombe, che erano nelle teste e negli interessi degli Scarano, dei Cirese e delle loro sette…”.

Per fortuna, quel mondo non c’è più. Sono cambiati i tempi. Ed è cambiato anche il tempo, quello scandito dal calendario. Se il 25 novembre di allora sanciva l’inizio della stagione delle raccolta o, se non l’inizio, il pieno fervore della stessa, oggi il 25 novembre ne sancisce la conclusione o, se non la conclusione avvenuta, la conclusione imminente, come accertato in una veloce indagine sul territorio regionale, e nel larinate in particolare. Il fatto è che l’esperienza plurisecolare in auge fino a qualche decennio portava al frantoio le olive mature, spesso dopo averle ammassate per giorni o anche settimane nei fondaci per permetterne la piena maturazione, non importa se accompagnata da fermentazione e muffa, e per dare agio ai proprietari di completare la raccolta, per forza di cose lenta perché manuale la manodopera, a braccio o su schiena di animali il trasporto e rudimentale i sistemi di premitura. In tal modo a guadagnarne assai era la resa e la qualità dell’olio che si riteneva superiore perché dolce al palato. Laddove, al contrario, la ricerca scientifica e tecnologica ha in seguito definitivamente accertato che l’olio migliore, più salubre e salutare, decisamente molto meno acido ad onta del gusto aspro e piccante che lo contraddistingue, si ottiene con le olive ancora acerbe quantunque in via di maturazione. E non importa la resa inferiore se ampiamente compensata dalla qualità. Di qui la corsa negli ultimi anni ad anticipare sempre più la raccolta, addirittura ai primi giorni di ottobre, beneficiando peraltro di giornate più lunghe e del clima migliore che associato ai supporti meccanici, ai trasporti più veloci e ai frantoi capaci di lavorare molti quintali di oliva in più rispetto a quelli di una volta, ha portato sostanzialmente a ritenere archiviata la stagione olearia 2020 a novembre non ancora concluso, come confermato da Marcello Pastorini, appassionato olivicoltore e tutore del paesaggio agrario e della cultura tradizionale a Larino e nel Basso Molise.

Quello che sorprende maggiormente in tutto questo non è la conclusione della stagione olearia simbolicamente fissata al 25 novembre che di fatto, viceversa, coincideva con la data di apertura della raccolta secondo i canoni fissati da una tradizione plurisecolare. Sorprende che il fine stagione odierno, anticipa di ben tre mesi, nei casi estremi, si capisce, il fine stagione di ieri. E che ben cinque mesi separano l’inizio della raccolta di oggi, anticipata ai primi giorni di ottobre, dalla fine della raccolta di ieri posticipata, anche al mese di febbraio. Davvero verrebbe fatto di ripetere a ragion veduta il celebre luogo comune del non ci sono più le stagioni di una volta.

Che le cose stiano così lo certificano non solo i ricordi dei più anziani ma anche non trascurabili fonti poetiche e storiche di casa nostra. Tornando a Capriglione e alla sua lucernella, che illumina il sonno dei poveri trappetari santacrocesi e fa da pendant alla lanterna e alle candele che illuminano i volti delle popolane lucitesi di Pettinicchi, sorprenderà apprendere quello che il poeta precisa già nella prima quartina del primo sonetto dei diciassette che danno corpo al poemetto dedicato ai frantoiani e alla loro massacrante attività. Cioè che siamo a gennaio, nell’oscurità della notte nebbiosa, sferzata dal vento gelido:

Iè mezanòtte, e ngòpp’u cambanare

sòn’a rellògge, e u munne sta ccuiète.

Tu che vendime u mése de jennare!

Che tiémbe! Acquanéglje e scurdiète.

A gennaio, quindi, anzi al primo di gennaio, a Capodanno per essere precisi, e se il poeta non ha avvertito la necessità di precisare alcunché in merito, ne discende la normalità della circostanza.

Normalità avallata da un’altra colonna della cultura molisana, in una testimonianza scritta lasciata una decina di anni dopo la stesura dei sonetti di Capriglione, che come abbiamo visto rimandano alla guerra di Libia del 1911-1912. Tra la fine del 1921, l’anno in cui il quarantasettenne medico di Santa Croce muore prematuramente, e l’inizio del 1922, Giambattista Masciotta da Casacalenda, lo storiografo affermato, annota testualmente nel suo Diario, pubblicato nel 2009 a cura di Sergio Bucci: “Per cattivo tempo si è cominciata a cogliere l’oliva a Santa Maria in Civita il 28 dicembre [1921] e si è finito il 24 gennaio [1922]”. E gli era andata anche bene. Tre anni prima infatti, per completare l’opera nello stesso uliveto, le maestranze dovettero attendere il mese di febbraio, a tenore di una nota analoga, lasciata nello stesso diario, nei termini seguenti: “Oggi 30 gennaio [1919] ha nevicato. Sono rimasti da cogliere ancora una trentina di tomola d’oliva a Santa Maria in Civita”.

Ne discende, ovviamente, che la proroga al mese di febbraio della raccolta dei circa dodici quintali di oliva rimasti ancora sugli alberi obbediva a una pratica che evidentemente andava più in là della usanza tradizionale. Il buon Masciotta, infatti, era addirittura laureato in Scienze Agrarie e Forestali.

Scrivi un commento