Il 1959 fu un anno cruciale per la carriere letteraria di Giose Rimanelli. Con il romanzo Una posizione sociale (Vallecchi, Firenze) completò la serie di successi, iniziata con la triade mondadoriana Tiro al piccione 1953, Peccato originale 1954 e Biglietto di terzo 1958. Mentre con la raccolta di saggi corrosivi, il mestiere del furbo (Sugar, Roma), pubblicati con lo pseudonimo A.G. Solari, si attirava inimicizie e risentimenti di una larga schiera di scrittori e letterati italiani, facendo terra bruciata attorno a sé e preparandosi un futuro da espatriato in terra nordamericana.

Sempre nel 1959, aveva curato la pubblicazione de I guàie (Rebellato, Padova), la prima e ultima raccolta di liriche in dialetto del concittadino, insegnante elementare Giovanni Cerri (Casacalenda 1900-1970).

Nella prefazione, Rimanelli spiega la ragione del patrocinio, che rimanda a metodi scolastici in auge al tempo della sua infanzia. Pur non essendone stato alunno, lo scrittore racconta di aver sentito spesso la mano pesante del maestro Cerri abbattersi anche sulle sue orecchie. Così, a distanza di un quarto di secolo, aveva trovato il modo di discolparsi dell’odio a quel tempo provato, “proprio quello che assume volto nelle scuole, a fronte di maestri severi”, pubblicandone le poesie, alcune delle quali scritte quando, ancora in pantaloni corti, cercava di evitarlo, “come s’egli incarnasse la figura di un giustiziere”.

Per presentare al lettore il maestro giustiziere nei panni di poeta, Rimanelli, scomoda niente di meno che Salvatore Di Giacomo. E meno male l’uso del dialetto, verrebbe di commentare, non osando immaginare chi altri dell’olimpo della letteratura italiana avrebbe potuto scomodare, nel caso alternativo di composizioni in lingua.

Con umiltà e senso delle proporzioni, gli sarebbe bastato ricondurre Giovanni Cerri nell’orizzonte della sua terra e metterlo in relazione diretta con Eugenio Cirese, fondatore della poesia dialettale molisana e punto di riferimento sicuro. A dimostrarlo con buona evidenza, le composizioni giocate sull’onda emotiva dell’infinito ottativo. Cirese ne ha lasciato di suggestivi, come in questi tre casi:

Vulà com’a n’astore / che fa la rota attuorne a la muntagne, / vénce lu viente e ségna lu cunfine / da cima a cima (L’astore).

Volare come un astore che fa la ruota attorno alla montagna, vince il vento e segna il confine da cima a cima (L’astore).

Aranchianà lu monte sule sule, / dell’aria attuorne ièsse chiù leggiere, / vedé lu sciume / come nen fusse vere / nen sentirme chiù ‘n terre / e pussède lu munne (‘N coppa a lu monte).

Risalire il monte da solo, esser più leggero dell’aria, vedere il fiume come non fosse vero, non sentirsi più in terra e possedere il mondo (In cima al monte).

Iaprì la porte de lu campanare, / nchianà per chella scala com’a grille. / Fferrà la fune de lu campanone / e resentì la Pasqua / co l’onna de llu suone (Pasqua).

Aprire la porta del campanile, salire per quella scala come un grillo. Afferrare la fune del campanone e risentire la Pasqua con l’onda di quel suono (Pasqua).

Ed ecco Cerri mettersi sulla falsariga, emulando il desiderio di “naufragare” nel mare del tempo e dello spazio:

Com’a nu pecurare / aì pascenne de notte / i stélle pu mare (Ulìa).

Come un pecoraio andar pascendo di notte le stelle per il mare (Desiderio).

Arecalà nu Cigne / pe m’arefà nu bagne. / Deventà / na stizza d’acquara / e calà dent’a nu hiòre / pe toll’addore / e purtarle u mare (Nu Cigne).

Ridiscendere nel Cigno per rifare un bagno. Diventare una goccia di rugiada e calare in un fiore per prendergli l’odore e portarlo al mare (Nel Cigno).

Rilevata la rispondenza, va tuttavia sottolineato lo scatto originale di Cerri che, in un altro paio di occasioni, ha trasceso l’esperienza panica del riconoscersi individualmente “docile fibra dell’universo”, trasformando l’emozione estetica in visione quasi mistica, in uno slancio di carità francescana, volta a dare luce ai vivi e ai morti e a riscaldare una casetta di povera gente in un vicoletto abbandonato:

Appecciarme / come a nu lucigne / e cunzemarme / ca lùtema / stizza d’oglie / dent’a lucèrne. / Deventà / nu cacchie de ulive / e dà l’oglie / pi muorte e pi vive (Lucigni e lucèrne).

Accendermi come un lucignolo e consumarmi con l’ultima goccia d’olio nella lucerna. Diventare un ramo di olivo e dare l’olio per i morti e i vivi (Lucignoli e lucerne).

Aì pu munne che ‘na notte sola. / Arecoglie pi vìe / tutt’i lumine astetate da gènte / dent’a nu iuorne, / ammentenarle / e appecciarle tutte che ‘na vota, / p’arescallà na casarèlle: / p’allumà na ruvva peverèlle (Lumini).

Andare per il mondo in una notte sola. Raccogliere per le vie tutti i fiammiferi spenti dalla gente in un giorno, ammucchiarli ed accenderli tutti in una volta per riscaldare una casetta: per illuminare una rua poverella (Fiammiferi).

Un’altra testimonianza dell’ascendenza ciresiana è data da Zì Minghe, il protagonista della poesia Camina, che Cerri ha fatto suo per rivestirlo dei panni del capraio Zì Carminiello:

Camina (Cirese)

Da ‘n coppa all’uorte

sembrava na furmica

per ru tratture.

Annanze e arrète

matina e sera:

a scegne la matina,

a renchianà la sera

sudate e stanche,

la zappa ‘n cuolle

e pède nnanze pède,

tranche tranche.

– Zì Minghe, è calle.

– Frische è ru sciume.

– Zì Minghe, è fridde.

– Zappe e me scalle.

D’estate e dentr’a vierne,

sempre la stessa via,

isse, la zappa e la fatìa.

Na vota l’anne

‘n coppa a le spalle

nu sacchitte de grane:

lu tuozze de pane.

La zappa pe magnà,

lu pane pe zappà.

Può na bella matina

zì Minghe sbagliatte la via,

pigliatte chella de Santa Lucia

purtate a quattre.

U crapare (Cerri)

Cu lustre ‘a matina

cu scùrde la sére,

d’estate chi crape

de viérne ca paglie,

paréve ‘nu rille

a renzaglià

‘zille – ‘zille

pa Costarattàne.

– Zì Carmeniè so’ nate i crapitte?

– Scine, e ‘n-cuolle mi métte.

– Zì Carmeniè zurléiene i crape?

– Scine, e mazzate ‘n-cape.

Sèmpe i stesse resposte

e sèmpe ‘a stesse fatìa;

i crape da pasce,

u latte da mogne,

sedòre ca grasce

e vine ca cogne.

Na sére,

com’è iute, come è state

llu vecchiarièlle ‘n-è renzagliate

pa Costarattanne.

Purtav’i crape

nu uagliuncielle

ca scolla nére

Non c’è bisogno di sottolineare le somiglianze, anzi le identità. Le due liriche si sviluppano lungo lo stesso canovaccio. Nella prima strofa i due popolani persi lungo il tratturo o su e giù per la costa, sono visti rispettivamente come una formica e come un grillo. E come interlocutori spiritosi, entrambi, nella seconda strofa a botta e risposta. L’orizzonte di miseria e di fatica, nella terza strofa, circoscrive due vite di sacrificio ripiegate su loro stesse; infine, la morte viene a suggellare le due povere esistenze. Ora, ammettiamo pure che Cerri “rubi” il personaggio a Cirese per sfrondarlo di ogni intenzione ironica, perché Zì Minghe che in fondo in fondo è letteratura, meditazione, bozzetto, diventi una persona vivo, il paradigma vivente del contadino molisano; perché da personaggio letterario qual era, da macchietta di contadino come era stato disegnato, diventi Zì Carmenié, il personaggio vittima, isolato nell’universo della brutalità della fatica. Ammettiamo inoltre che nel ragazzo con la cravatta nera al collo, in segno di lutto per la morte del vecchio capraio, nell’ultimo anello di una mai interrotta catena destinata ad allungarsi ancora e senza fine, si perpetui la figura della vittima. E che con tale trovata Cerri faccia sì che Zì Minghe, alias Zì Carmeniello, non venga inteso come figura eccezionale e sporadica e che, quindi, con significative varianti apportate alla lirica di Cirese, consegni al mondo della poesia il molisano tipico, ritratto nella sua dimensione simbolica a delineare la vita di una intera regione che fino alla Seconda Guerra Mondiale si poteva credere eterna nella sua scansione ciclica, e invece sarà spazzata via dalla modernità e relegata nel mondo della memoria. Ammettiamo tutto questo, resta il fatto che Cirese ha creato, Cerri ha rimodellato.

Certo qui e altrove la simpatia di Giovanni Cerri per il mondo contadino e per la povera gente appare sincera, non occasione di canto più o meno carezzevole, ispirato a quadretti agresti di ispirazione arcadica. Dalle sue masserie di paglia e creta, prive di tratti pittoreschi, spira un’aura di accettazione della vita innestata sul lavoro e, a volte, rinvigorita da una saldezza d’animo pronta a misurarsi con la malattia, le avversità del destino, con il tempo che passa e porta tutto con sé. Lo stesso tempo che, un po’ alla volta, finisce per concedere anche a Cerri il privilegio di modulare una voce propria, di trasfondere risonanze di preghiera laica nei versi asciutti e secchi che testimoniano di una visione esistenziale angosciata il cui emblema è proprio nella vita del cafone, misera, meccanica e senza sbocchi. Tuttavia, con buona pace di Rimanelli che in ossequio allo spirito di campanile, giocando con le parole, come piace fare agli scrittori, ha voluto in seguito indicare in Cirese il maggiore dei poeti molisani e in Cerri il migliore, altrettanto certo è che Cirese, il primogenito, nasceva poeta, quando nel 1910 esordiva con i suoi Canti popolari e sonetti in dialetto molisano, tra i quali un distico di bellezza assoluta:

Duorme bellezza mé, duorme serena,

nu suonne luonghe, quant’a la nuttata.

E non c’è stato da fare. Davanti a versi come questi, finanche un vecchio trombone come Francesco D’Ovidio, evocato malignamente nella prefazione da Rimanelli, ha potuto eccepire sì, come ha eccepito, ma solo sui criteri di trascrizione del dialetto, per altro alla prima occasione rivisti da Cirese. Per il resto se n’è dovuto restare contento al quia.

Dal canto suo il giovane maestro elementare di Casacalenda muoverà i suoi primi passi di poeta dialettale una quindicina di anni più tardi, sulle orme di Cirese, con versi più o meno d’occasione, e niente affatto memorabili, come quelli dal titolo ‘A vennégne, musicati dal concittadino Adolfo Polisena, presentati e premiati in occasione della Piedigrotta campobassana del 1925:

L’uvve è fatte màture,

u muste ce facete,

stute u vine l’arzure,

stute l’arzure e ‘a sete

lla…llariulà

com’è doce cantà!

Di pari livello un altro mazzetto di canzoni nel dialetto di Casacalenda, presentate sempre a Campobasso nella rassegna della Festa regionale dell’anno successivo, 1926, tra le quali Fatejame, i cui versi strapperanno alla giuria campobassana il secondo premio, ma continueranno a caratterizzarsi per la loro estrema semplicità e per una sentenziosità che sconfina nell’ingenuo se non proprio nel banale: Ca fatije e cu sedore / l’ome trove u pane e l’ore.

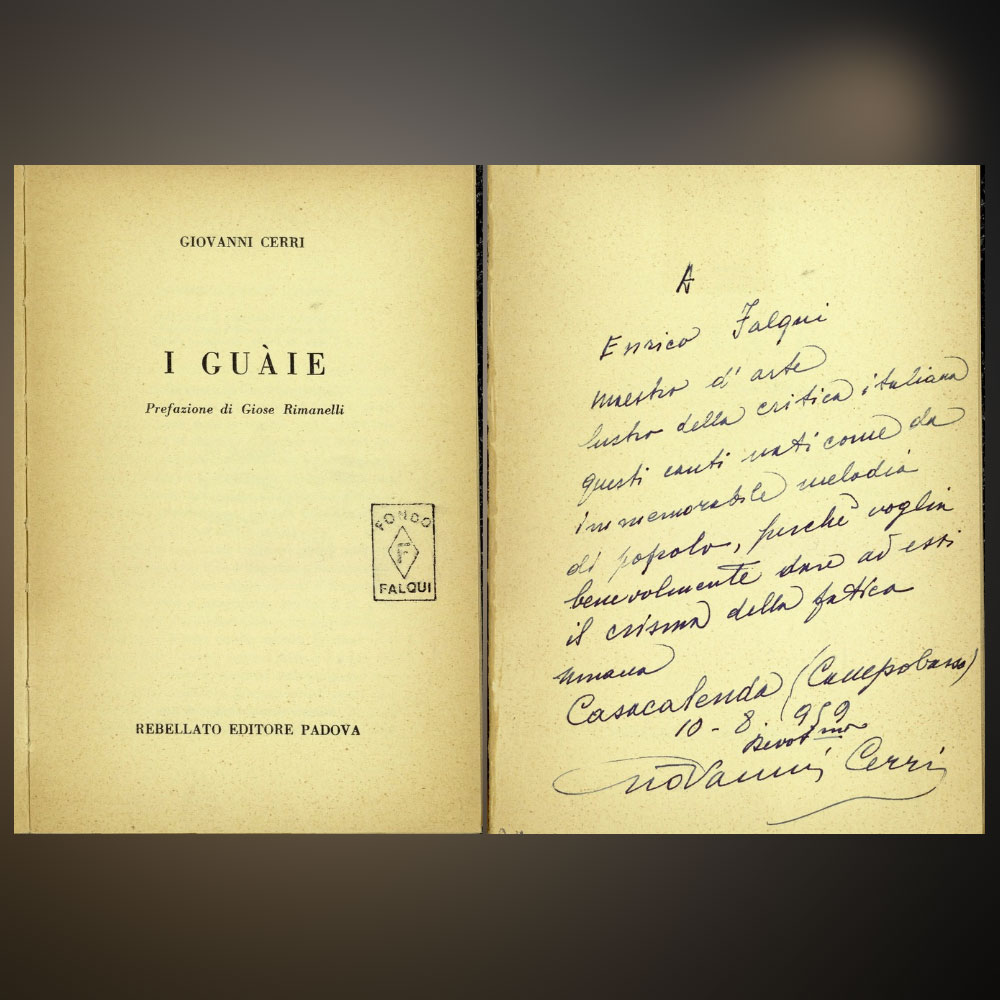

Di tutto questo, ovviamente, Giose Rimanelli non fa parola nella Prefazione dell’aureo libretto del concittadino. Alla sua regia editoriale, con la catalogazione, la stampa e la presentazione delle liriche, va ricondotto anche l’atto di omaggio che l’autore compie all’indirizzo di Enrico Falqui, il potente critico letterario che sempre in quel fatidico 1959 si sarebbe permesso di liquidare Il gattopardo di Tomasi di Lampedusa con l’infamante etichetta di Gattomorto.

La dedica annotata in ottima grafia dal poeta recita testualmente: “A Enrico Falqui maestro d’arte lustro della critica italiana questi canti nati come da immemorabile melodia di popolo, perché voglia benevolmente dare ad essi il crisma della fatica umana. Casacalenda (Campobasso) 10-8-1959. Devotissimo Giovanni Cerri”.

Per quanto si faccia fatica a immaginare il severo maestro Cerri, intonare la sua serenata in falsetto ai piedi dell’inaccessibile verone del critico, il tono della dedica richiama alla mente le romanze che risuonano nei melodrammi ottocenteschi. Soprattutto si fa fatica a comprendere come sia stato possibile richiedere “il crisma della fatica umana” a un critico, accusato dal regista Rimanelli, di vivere “prigioniero di una casa di vetro… come certi signorini malati e ostinati, che han paura di respirare l’aria della strada e del mondo, per tema d’infettarsi dei velenosi bacilli della vita”.

Misteri, o meglio, incoerenze, o meglio ancora, ingenuità di un sessantenne poeta molisano di sessanta anni fa, e del suo pigmalione, che con ogni probabilità non ebbero nessun riscontro del loro tramestio. Oggi sappiamo invece che l’illustre critico, in un modo o nell’altro, dové porgere l’orecchio alla romanza. Fuor di metafora, sappiamo per certo che ricevette e conservò nella sua biblioteca I Guàie di Giovanni Cerri, con l’encomiastica dedica dell’autore e la Prefazione dell’odiato Giose Rimanelli.

Post Scriptum

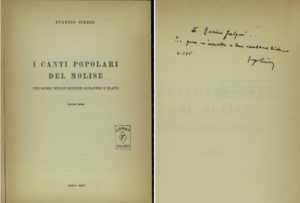

Tra i 33 mila titoli del fondo Falqui della Biblioteca Nazionale di Roma è presente anche il primo volume de I canti popolari del Molise, che Eugenio Cirese aveva pubblicato a Rieti nel 1953. Anch’esso, come le successive pubblicazioni di Rimanelli e Cerri, è accompagnato dalla dedica autografa “Ad Enrico Falqui”. Stringata e tipicamente ciresiana: “… qua m’assette e duie canzone diche”, la dedica è corredata della firma e della nota che rimanda al canto 196 della raccolta, una serenata in uso a Roccavivara, dalla quale a Cirese è piaciuto ricopiare proprio quel verso.

Scrivi un commento