Emblematica la tela del convento di Toro, raffigurante San Nicola e altri santi intercessori contro la peste del 1656, misterioso l’autore del quale ad ogni buon conto conosciamo patria e nome, grazie a due cartigli, che riportano anche la datazione dell’opera.

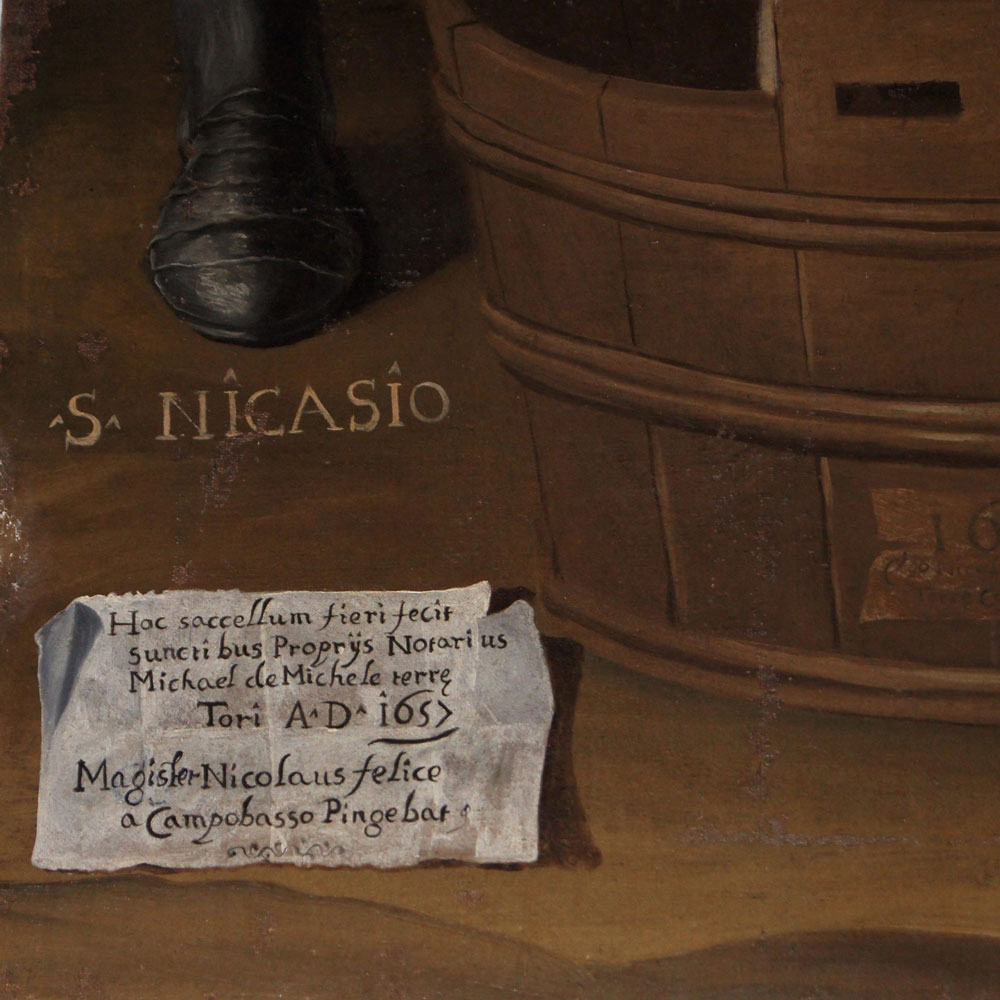

Meno visibile dell’altro, il primo cartiglio è posto sulla tinozza contenente i tre bambini miracolati da San Nicola. Senza dubbio è stato dipinto dello stesso pittore, Nicola Felice della terra di Campobasso, che in prima persona sottoscrive e data l’opera: “1657 Ego Nicolaus Felice Terræ Campibassi Pittor”.

Meno visibile dell’altro, il primo cartiglio è posto sulla tinozza contenente i tre bambini miracolati da San Nicola. Senza dubbio è stato dipinto dello stesso pittore, Nicola Felice della terra di Campobasso, che in prima persona sottoscrive e data l’opera: “1657 Ego Nicolaus Felice Terræ Campibassi Pittor”.

Con la migliore visibilità, il secondo cartiglio, collocato in basso nell’angolo sinistro, offre ulteriori informazioni. Limitandoci per il momento a considerare l’annotazione relativa all’identità del pittore, è curioso leggerla redatta in terza persona “Magister Nicolaus felice a Campobasso Pingebat”. Tanto più curioso per via di un ripensamento ben percettibile. Dove è scritto Magister (disallineato e con qualche carattere riconducibile ad altra mano come la t) era senz’altro scritto Ego e dove Pingebat, verosimilmente Pingebo.

Perché? Una risposta plausibile potrebbe essere collegata alla scomparsa e comunque alla illeggibilità del primitivo cartiglio sotto una patina di polvere e di fumo di candele. A distanza di tempo un altro pittore o restauratore, incaricato di disegnarne uno nuovo per rimediare alla perdita di informazioni, potrebbe aver commesso l’ingenuità di usare la prima persona e scrivere Ego in nome dell’autore, salvo poi, per un sussulto di coscienza o su invito di un terzo, correggere e rimediare al falso.

Certo è che il piccolo mistero rende ancora più misteriosa la figura di Nicola Felice da Campobasso, pittore del quale non si conosce nessuna altra opera. E anche per lui si prospetta tragica ma tutt’altro che inverosimile l’ipotesi di un artista dalle doti spiccate andato incontro al destino infausto di una morte precoce.

Al di là del valore storico e documentario, la tela è assai interessante anche sotto il profilo stilistico. L’artista campobassano – stando al giudizio autorevole di Dante Gentile Lorusso – “mostra il suo talento e il suo mestiere con esiti di notevole rilievo: raffinati risultano i giochi di luce sui volti dei santi e l’ardimento compositivo, mentre preziose e intense sono le variazioni della materia cromatica pastosa che esalta le vesti dei santi”.

Talento e mestiere che, sempre secondo Gentile Lorusso, non riconducono alla tradizione napoletana e italiana del tempo. Semmai una indagine comparativa andrebbe esperita tra i pittori fiamminghi trapiantati a Napoli nel Cinquecento e nei primi decenni del secolo successivo, lasciando tracce assai significative nel Meridione e nella storia dell’arte. Tra essi Dirck Hendricksz, italianizzato in Teodoro d’Errico, che realizza prima del 1589 la celebre Annunciazione di Montorio nei Frentani, e la Madonna col Bambino e i Santi Nicandro, Francesco e Marciano, del convento di San Nicandro a Venafro.

Lo studioso ha inoltre segnalato che Angelo Tirabasso, arciprete di Oratino, nonché erudito ed editore, nel Breve dizionario biografico del Molise (1932), qualifica il nostro “pregevole pittore” come nipote di Giovanni Maria Felice, l’autore del quadro della Pace fra i Trinitari e Crociati [1592], conservato all’epoca presso il Museo provinciale e oggi – precisa Gentile Lorusso – esposto in una delle sale della Provincia di Campobasso.

Non solo a titolo di curiosità, c’è da supporre che Nicola Felice possa essere oriundo di Toro. Una ventina di anni fa, è stata rinvenuta nei libri dei battezzati di Campobasso, da un omonimo del pittore, anche lui torese di origine, l’annotazione del 14 settembre 1629, riferita al figlio di Iacomo Fenice di Tuoro e di Carmosina Di Mario. Si chiamava Nicola, fu battezzato in quella data dal sacerdote D. Domenico Muccitto e “tenuto al sacro fonte da […]ella Ferrante”, secondo la tipica formula che indica la madrina o il padrino. Fenice, quale variante di Felice, potrebbe essere un errore del redattore, non essendo mai stata registrata a Toro, dove invece già nel Cinquecento erano presenti (e pari pari giunti fino ai giorni nostri) sia il cognome Felice nella sua forma classica sia il derivato Cofelice, quale contrazione appunto di un Nicola Felice, per il tramite del diminutivo Cola.

Anche il 1629, l’anno di battesimo, e quindi di nascita per l’obbligo allora in vigore di battezzare i piccoli entro poche ore dal parto, è compatibile con la realizzazione del quadro del convento di Toro. Inoltre, la chiosa assai interessante, lasciata a margine dell’avvenuto battesimo e di norma riservata solo a persone di qualche notorietà o riguardo, informa che Nicola Fenice “obiit die 7a m.s 8bris 1692”, morì il 7 ottobre 1692. Senonché tale informazione anziché chiarire, infittisce il mistero. Dal 1657, anno di realizzazione del quadro, al 1692 anno della morte, intercorre un lunghissimo lasso di tempo, durante il quale l’ipotetico pittore avrebbe potuto realizzare opere a profusione e con qualcuna di esse sfidare i secoli, in Molise o altrove. E invece nulla. Ergo, l’identità proposta resta poco persuasiva.

Al contrario, nulla vieta di identificare il Nicola Fenice, figlio di Giacomo di Toro, nato nel 1629 a Campobasso e ivi morto nel 1692, nel pittore campobassano Nicola Fenice, o Fenico o de Fenico, che ad onta della comune cittadinanza e della quasi concordanza onomastica non può essere confuso con il pittore della tela di Toro, vista la distanza stilistica che li separa. Del Fenice ci restano tre opere conservate a Cercemaggiore, presso il santuario della Libera: due tele in chiesa, la Madonna dell’Arco, che è del 1687, e il San Pio V e altri santi realizzato nell’anno precedente; e un affresco nel refettorio dell’annesso convento domenicano, l’Ultima cena, datata e firmata in terza persona: “Nicolaus Defenico[/e?] Campobassanus Pingebat A.D. 1686”.

Tornando alla pala di altare di Toro e al cartiglio, cerchiamo di far luce almeno sul committente. Nella prima parte dell’iscrizione è annotato: “Hoc saccellum [sic] fieri fecit sunctibus [sic] Proprijs Notarius Michael de Michele terræ Tori A.D. 1657”.

Tornando alla pala di altare di Toro e al cartiglio, cerchiamo di far luce almeno sul committente. Nella prima parte dell’iscrizione è annotato: “Hoc saccellum [sic] fieri fecit sunctibus [sic] Proprijs Notarius Michael de Michele terræ Tori A.D. 1657”.

Al netto degli errori (saccellum, borsellino, piccolo sacco, anziché sacellum, pare originale, mentre sunctibus per sumptibus è stato senz’altro commesso in un restauro successivo), apprendiamo che il notaio Michele de Michele di Toro fece fare a sue spese questa cappella nel 1657, mentre il maestro Nicola Felice si incaricava di dipingere il quadro.

E tutto questo, secondo l’interpretazione corrente, in rendimento di grazie per lo scampato flagello della micidiale peste del 1656. Ma le cose stanno proprio così?

(Continua)

Scrivi un commento