“Questa pandemia finirà sui libri”, mi ripetono i miei alunni, ovviamente attraverso i mezzi che la didattica a distanza mette a disposizione, dalle piattaforme ai social, passando attraverso le chat di gruppo su Whatsapp, audio e video. Le loro voci sono percorse da un senso di sgomento (nonché di comprensibile timore), mischiato alla meraviglia (come dar loro torto?) che simili eventi possano accadere anche adesso e proprio in diretta, sotto i loro occhi. “Un domani lo racconteremo, come mio nonno racconta del Boom economico e il mio bisnonno della Seconda guerra mondiale”, proseguono, “eppure abbiamo una connessione globale e istantanea e le notizie circolano velocissime, com’è stato possibile?”, dando quasi per scontato che immediatamente significhi anche risoluzione immediata. Del resto, confessiamolo: siamo (o forse sarebbe meglio dire eravamo) tutti quanti un po’ positivisti, persuasi che la scienza e la tecnica ci avrebbero evitato, in massima parte, eventi così catastrofici, di così vasta diffusione e di incalcolabili conseguenze, e decisamente avremmo preferito non sentirci dei personaggi “storici”, almeno in una simile accezione. Tuttavia, se la pandemia è un volto della macrostoria, con le sue spietate statistiche e i suoi bollettini, e se è vero tutto ciò che è “grande” trascina con sé qualcosa di “minore”, ogni macrostoria è composta di molte altre in formato “micro”: fatti, sorprese, fenomeni di costume, reazioni individuali e collettive, che non sempre finiscono sui media, com’è successo, ad esempio, nel caso dei balconi “musicali” dei primi, difficilissimi giorni di quarantena, allorché ascoltare il vicino o il dirimpettaio che intonavano assieme a noi il nostro inno nazionale ci confortava e spargeva, di balcone in balcone, di finestra in finestra, di cortile in cortile, la speranza. Tra i micro-fatti appartenenti alle micro-storie della pandemia, inserirei prepotentemente: 1) la scomparsa della farina dai negozi; 2) la scomparsa del lievito. Il corollario è la frenesia di panificare- malgrado le panetterie non abbiano mai chiuso-, che è diventata quasi un’ossessione.

Come mai quest’impennata verso l’alto del fai-da-te, che ha riguardato soprattutto il pane?

Forse perché serpeggia tuttora in ogni homo tecnologicus il ricordo ancestrale di quanto si rivelasse bello e piacevole, all’inizio del Neolitico, accorgersi che da quei semi, portati dal vento, una volta fioriti si poteva ricavare una farina che, a sua volta, posta sulla brace mutava molto in meglio il proprio sapore, e quanto ancora più bello fosse che quei semi si potessero piantare, seguire, raccogliere e trasformare metodicamente in farina. Forse, semplicemente, l’umanità, anche in Occidente, ha fatto la fame così a lungo- e il pane, almeno lì per lì, la placa, perché è uno degli alimenti più sazianti- che qualche decina d’anni di abbondanza sono un’inezia, e non sufficienti per seppellire l’archetipo “fame” nelle profondità più remote dell’inconscio. Di “assalti ai forni”, del resto, sono piene le cronache dei secoli passati –per non parlare del mercato nero durante le guerre mondiali- e il grido “quando c’è il pane c’è tutto” -delle popolane parigine che assaltarono la Bastiglia- dev’essere ancora vivo e presente in noi. Di sicuro, nel contemporaneo assalto al lievito è intervenuto anche il vecchio meccanismo del “quando si trova una cosa nessuno la vuole, quando non c’è diventa il bene più ambito”. Tuttavia impastare, infornare, pasticciare è stato- ed è- anche un ottimo sistema per combattere la segregazione, la noia e- di nuovo- il comprensibile timore. Ciascuno, in fondo, ha deciso di misurarsi con le proprie capacità , mettendo- o in qualche raro caso rimettendo- le mani in pasta: sembra che una delle ricerche più frequenti su Google sia stata quella sul lievito madre, sul come si prepara, su quanto tempo ci vuole, e che tipo di difficoltà (espressa in stelline) rappresenti per i neofiti. Insospettabili professioniste hanno gareggiato con donne di casa, assai più esperte, nel preparare nel forno domestico il pane meglio cotto, più saporito e più fragrante. L’eco di queste gare si è riverberato sulle chat e sui social, dove le foto dei propri panelli di pane hanno soppiantato quelle dei figli o dei panorami delle vacanze più incantevoli. Tutto sommato, c’è stato un collettivo affinamento delle proprie capacità: in realtà non sappiamo di che cosa siamo capaci, finché non lo facciamo. Anch’io ho rimesso in uso il forno a legna in giardino (un po’ complicato e piuttosto impegnativo), con risultati (modestamente) non disprezzabili; e anch’io non mi sono sottratta all’esibizione dei miei manufatti, mostrati con un (relativo) orgoglio e una (certa) incredulità (ma come sono brava, ho impastato, mio marito ha acceso il fuoco, io ho infornato e quel che ne è venuto fuori ce lo mangiamo anche!). Attorno alla lievito- mania e all’ansia di panificare hanno ruotato ricette, suggerimenti, consigli per un generale fai-da-te, dalla cucina alla bellezza (“Non hai più crema per il viso? Usa l’olio d’oliva, il segreto di Cleopatra”). Per le persone ancora sprovviste di mascherina, come me, si sono moltiplicati i surrogati o i sostituti (“I panni antipolvere sono perfetti, un lembo di tessuto non tessuto anche, un vecchio lenzuolo bianco si presta benissimo, una bandana tipo cow-boy sarebbe il massimo, ma se per caso ti ritrovassi in casa una di quelle vecchie maschere per gli occhi in feltro, che una volta, quand’erano ricche, le compagnie aeree distribuivano ai passeggeri, andrebbe ancora meglio della bandana da cow-boy”). Perché negare che riutilizzare, impastare, bricolare (ammesso che un tale verbo esista) ci dà soddisfazione, così come risparmiare, reinventare, adattare, organizzarci? Deve esistere in tutti un’aspirazione- spesso soffocata- alla semplicità, un gusto nel non sprecare e nel far fruttare quel che abbiamo, di dare ulteriori possibilità agli oggetti che sembrerebbero superati.

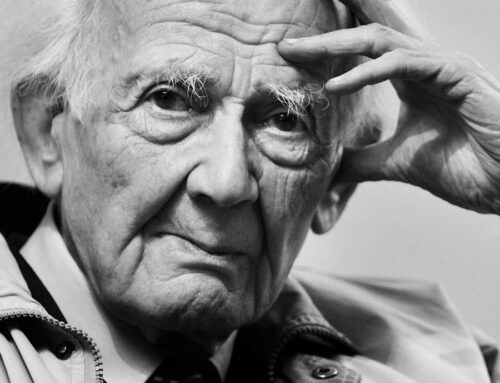

Un nobile antecedente filosofico a quest’improvviso ritorno alla manualità lo si trova in Giordano Bruno, il teorico della combinazione “intelletto+mano”: il lavoro manuale, scrive, scaturisce dall’amalgama tra azione e riflessione. L’operosità ci rende come degli “dei sulla terra”, prosegue, perché, nel nostro piccolo, diamo esistenza a quel che prima non c’era. Ignoro se i panelli casalinghi di molti di noi possano rientrare nella categoria, ma ce li inserisco ugualmente; in fondo anche una forma di pane, o una crostata, prima di essere realizzati non c’erano. Al contrario, per Giordano Bruno chi niente fa, e niente realizza, è assimilabile a una condizione “ferina”. Poiché Giordano crede alla metempsicosi, sostiene addirittura che chi non è stato abbastanza operoso, e non ha usato sufficientemente le sue mani quand’era nel corpo di un uomo, meriterà, nella successiva reincarnazione, di essere “retrocesso” in un corpo inferiore e bestiale.

Dunque, impastiamo pure.

Con la benedizione della filosofia.

Scrivi un commento